壹、美感原則與表演藝術

表演藝術可以說是各種藝術之美的總和,美感的思維與內涵,對表演藝術產生了本質上的影響。

一、美的本質

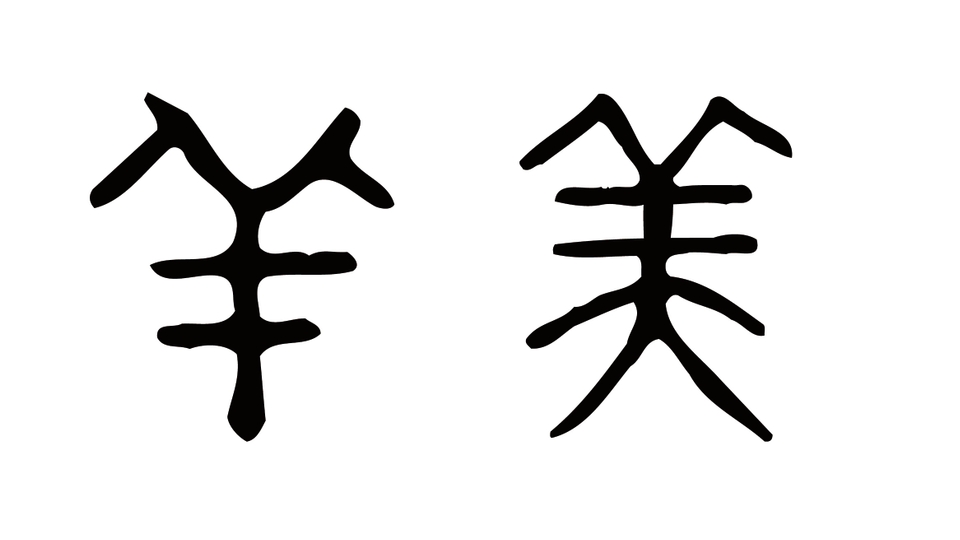

《說文解字》中,提到「美」是由「羊、大」兩字組成,形容物質豐盛的樣子,可見傳統的中國人文思維中,認為美的內涵主要是由外在感官欲望造就而成的。�然而經過文明思想的演進及儒家學說�的影響之下,美的觀念漸與倫理道德�相結合,成就中國美學的特色,道德�充實了藝術的內容,藝術則是安定道�德的力量。

左為甲骨文的「羊」字,右為「美」字。

《說文解字》

簡稱《說文》,為東漢許慎所編著的文字工具書,也是研究中國古代文字留存最完善的著作,計有133,441字。原書現已失落——《大徐本》流傳至今,宋以後的《說文》研究著作多以此為藍本。

中國的美學、政治、倫理是互相聯繫的,儒家思想貫穿整個中國美學史。孔子十分重視藝術與審美在社會中的作用,藝術必須符合道德要求,內容盡善,形式盡美。

子曰:「文質彬彬,然後君子。」意指內在修養與外在行為須配合恰當,才是美的完善境界。�又云:「樂而不淫,哀而不傷。」藝術的情感必須有節制,以符合「禮」的規範。所謂「興、觀、群、怨」也說明了藝術作品之感染力具有正向的社會功能。

文質彬彬,然後君子

原文「質勝於文則野,文勝於質則史。文質彬彬,然後君子。」意指人的本質多於外在的文采,就顯得鄙陋;文采多於內在的本質,就會浮華誇大。文采和本質能夠平均相稱、互相融合,如此方能成為眾人歸向的君子。

樂而不淫,哀而不傷

原文「關雎樂而不淫,哀而不傷」指孔子評〈關雎〉這篇詩,真實且有節制地表露情感,歡樂而不過於放蕩,�哀傷而不傷心欲絕。

興、觀、群、怨

出處為《論語.陽貨》:「詩,可以興,可以觀,可以群,可以怨。」意指《詩經》可激發志氣,提高觀察力,增強群體意識,學會抒發不滿,泛指詩的社會功能。

佾舞,「佾」為行列之意,「八佾」乃指舞蹈編制——八行、八列,共64人之意。按儒家的倫理觀,只有天子才有資格觀八佾舞,諸侯觀六佾舞,以此類推。因此,中國古代文人對樂舞的審美評價,主要依據其創作的功能性來加以判定。

相對於中國,西方對於「美」的思維探求,則受到宗教與靈魂學說的影響,多以自然為對象探索美的意義,認為透過對事物本身具體考察,就可以規範出不同個體的「美的共通性質」。美學是西方哲學的一部分,透過這種美學欣賞的反省過程,可將「美」的本質問題,提升至思想精神領域的探討。

柏拉圖(Plato, 427-347 B.C.E.)《迪邁奧斯篇》(Timaeus):「一切善的事物都是美的,凡是善的事物不可缺少比例。」

二、表演藝術之美

任何藝術創作理論的源頭皆很多元,可能包括人類學、生理學、民俗學、語言學等多種學科。在此多樣性的理論影響之下,不同的族群就會發展出相異的藝術創作形式。

藝術審美經驗養成,除受到族群文化的影響之外,個性、家庭、經驗等,也都是重要的因素。因此,不同民族發展出來的各類表演藝術,在表現模式上會有很大的差異。以戲劇類的演出為例,中、西戲劇雖然都起源於宗教儀式與慶典歌舞,但由於歷代民族審美、文化、社會制度、經濟環境等各方面的影響,導致兩者的理論本質與表演形式截然不同。

中國戲劇形式的發展過程中,除了逐步增加戲劇成分之外,亦適時加入歌舞成分,因此呈現詩、歌、舞三者融合之藝術特性,爾後,中國戲劇便朝向戲曲的形式發展。

在美學的體現上,中國對於現實生活環境的觀察,向來「觀景不寫景」、「意會不言傳」,對於多數事物之體認皆以主觀感受為主。

�東晉顧愷之(344-406)首先提出「傳神」的重要性,南朝謝赫(479-502)的著作《畫品》中提出「六法論」,將「氣韻生動」列為第一位,強調「形」與「神」的結合,此與西方以客觀角度描述事物的方式是完全不同的。

六法論

最早出現在南齊謝赫的著作《畫品》中,六法是指「氣韻生動、骨法用筆、應物象形、隨類賦彩、經營位置、傳移摹寫」,其中又以氣韻生動最重要,對中國古代繪畫創作的影響極為深遠。

西方的戲劇形式受到亞里斯多德(Aristotle, 384-322 B.C.E.)「模仿說」(Mimesis)的影響甚為明顯。最早提出藝術與模仿關係的是柏拉圖,其名著《理想國》指出畫家所畫的床是對木匠的床之模仿,而木匠之床又是對床的理型(form)之模仿。

亞里斯多德,古希臘哲學家,柏拉圖的學生,亦是亞歷山大大帝(Alexander the

Great, 356-323 B.C.E.)的老師。和柏拉圖、蘇格拉底(Socrates, 470-399 B.C.E.)共同奠定了西洋文化的哲學基礎。

亞里斯多德則延續柏拉圖的模仿說並進行修正,強調「真實的再現」,他認為人類的模仿天性造就了藝術,模仿不完全是外型的複製,還有內在情感的再現,得以使觀賞者產生逼真的想像,完全投入情境且受到感動。也因模仿說的審美觀,西方戲劇特別強調作品內涵,並讓觀眾能全然地接受戲劇作品。

受到「真實的再現」觀念影響,西方戲劇特別強調展現事物或事件的真實性。對於劇中人物形象、語言表達及舞臺空間等各方面,都盡可能貼近真實。

西方世界認為自然(nature)一詞包含人的本質及自然本性,並發展出以模仿人之現實生活的戲劇表演。相對地,在其他藝術創作中,亦發展出呈現完美人體比例的雕塑藝術,及以人像為主的繪畫藝術。

近代法國雕塑大師羅丹(Auguste Rodin, 1840-1917)強調「但願『自然』成為你們唯一的女神」。

這裡提到的「自然」是指生活中客觀的人和物。

羅丹的作品〈地獄之門〉,以但丁的《神曲.地獄篇》為創作藍本,是羅丹最富盛名的代表作品之一。

古今中外許多卓越藝術家都從藝術實踐中感受到創作是不能離開社會發展的,中國歷代畫家也一再主張「以自然為師」,說明藝術要向生活學習,把社會發展過程中的實踐生活作為創作的依據和範本。

在欣賞各種精彩演出的同時,若對其文化發展背景及民族特性進行了解,將有助於欣賞並增進藝術素養。

藝術是人類文化成就與經驗的累積,反映生活、思想和情感,藝術家們突破種族和時空的限制,將這永恆的文化資產以共通的藝術語言呈現,反映生命的價值。

貳、藝術的價值與賞析

一、表演藝術的價值

現代社會商業化的概念影響了藝術的發展,講求視覺刺激,使觀看者感到震撼。因為「流行」已成為一種藝術,所以具象的風格又再重現,藝術家利用鮮明、平凡、不長久、隨時可得的物品進行創作,發展普普藝術(Pop Art)、歐普藝術(Op Art)、超寫實主義(Surrealism)等多樣貌的後現代藝術。

普普藝術即流行藝術、通俗藝術,藝術家利用物質呈現都市大眾消費現象,藝術普遍化的結果改變了人們對藝術的認知與態度。圖為美國普普藝術家李奇登斯坦(Roy Lichtenstein, 1923-1997)1963年的作品〈轟〉,畫家運用簡單的造形和色彩,並模仿印刷的網點效果,呈現懷舊漫畫風格。

歐普藝術通常使用鮮豔或黑白分明的色塊做規律排列而成的波紋或幾何形畫面,造成視知覺的動態感和殘像閃爍感的視覺效果。

圖為歐普藝術畫家賴利(Bridget Riley,

1931-)1967年的作品〈午前〉。

超寫實主義亦稱作「照相寫實」(photo-realism),1960至1970年代盛行於美國, 呈現高度寫實,宛如高解析度相片般的風格。

圖為戈格斯(Ralph Goings, 1928-2016)2006年的作品〈四件組〉。

經過時代變遷與科技進步,表演藝術在舞臺與聲光特效上有多元的可能性。後現代的藝術更是打破固有的分類,使表演藝術有了更多跨領域的結合,豐富觀眾視覺、音覺、動覺等綜合感官感受。

現代人容易受流行趨勢影響,失去對美的事物獨立判斷的能力,因此,當代藝術品常被視為滿足欲望、不具任何意義的物項,這種情況非創作者所樂見,唯有藉由感受純粹的審美過程,才是藝術存在的真正價值。

二、表演藝術之欣賞

表演藝術的欣賞,是指欣賞者透過具體外顯的作品呈現,與創作者進行美的觀念接觸,或進一步產生美感共鳴的過程。在此過程中,欣賞者可透過個人的興趣、喜好,從中過濾得到符合個人的美感經驗,以獲得滿足感。也可透過群眾共同美感的認知,對表演藝術作品進行鑑賞。

以舞蹈與戲劇為例,舞蹈是肢體和情感的藝術,舞蹈欣賞就是觀眾透過舞蹈形象,激發出記憶中相關的印象與經驗,得到共鳴。舞者的動作就像人物對白,將情感與思想透過舞蹈表現出來。除此之外,整體舞臺上的構圖、燈光、音樂、美術都是審美的要素,共同構成完整的舞蹈藝術。

相較於舞蹈的抽象性與抒情性,戲劇則是較具象性與敘事性的表演形式,演員是舞臺上最重要的藝術家,其表現力和感染力讓戲劇突破時空限制而深入觀眾內心,所謂「人生如戲,戲如人生」,人生經驗影響觀眾對戲劇的賞析能力;觀看戲劇也有助於探討人性、充實並豐富生活。

不管是何種表演藝術,總體而言,表演藝術作品的欣賞,可透過內在、外在兩個不同層次進行賞析。內在因素主要指表演藝術創作者的靈感與情緒;外在因素則指創作內涵及表現出來的演出形式而言。完整的表演藝術欣賞,應是內、外兩面向同時進行,並將個人美感經驗融入其中,才能充分了解作品的內涵意義與特質。

因此,當我們針對表演藝術進行欣賞之前,對創作者的內在潛意識進行解讀,也是相當重要的準備工作。

三、表演藝術的評述

評論家是藝術作品與觀者之間的橋梁,透過藝術作品本身的特色、創作背景分析、藝術作品與社會、群眾產生的共鳴、效應等問題的探討,希望能對藝術作品進行深入的解讀,協助一般民眾對藝術作品的評價有客觀的參照標準。在觀賞藝術作品時,可從藝術史、藝術批評、美學等方面著手,以廣泛的認識藝術,達到統整性的了解。

針對表演藝術進行藝術評論的方法與程序,並沒有嚴格的界定與標準,以下提供基本的評論過程建構以供參考。

作品內容描述

面對表演藝術作品進行評論之初,對作品本身及創作者的所有基本條件、時代背景,以及欣賞者可能提出的問題進行詳盡的敘述與描寫,是藝術評論的基本。

2009年,北京市河北梆子劇團,《竇娥冤》,北京大學。《竇娥冤》是元代關漢卿的代表雜劇之一,當時普遍存在貪官污吏、階級壓迫等現象,雜劇作品反映封建社會黑暗混亂的悲劇時代,並襯托底層人民善良堅強,勇敢抗爭的精神。

作品形式分析

此步驟主要針對表演藝術作品經過詳盡描述之後,進一步分析作品的主題、演出形式、文化特性、象徵意義等。

俄羅斯明星節慶芭蕾舞團(Russian Festival Ballet)演出柴科夫斯基經典芭蕾舞劇《胡桃鉗》宣傳照。胡桃鉗原是德國的傳統工藝品,不僅是帶來好運的信使,更可用來阻嚇邪靈,而堅果的種子掉落到地上將長成強壯的大樹,因此胡桃鉗本身也象徵著生命的循環。

作品意涵詮釋

評論者須先經過資料閱讀,或實際文化藝術經驗的累積,才能詮釋作品意涵。包括作品所欲表達的情感、意義,或創作者希冀引導觀賞者的內在意識等,屬較複雜且專業的藝術評論。

作品價值評論

最後,對內涵品味、形式創新、社會價值、教育意義、整體藝術發展貢獻等,進行客觀公正的論述評價。

春美歌劇團於2015年演出的《蘭陵王》。俊美驍勇的蘭陵王高長恭,戴上兇猛懾人的「面具」戰勝敵人的故事。劇中的「面具」是主要的表現手段,不僅能以外貌威嚇敵人,也強化了蘭陵王的性格、身分命運。《蘭陵王》在戲曲史上有很重要的地位,被認為是後世京劇臉譜的開端。

四、藝術評論的意義

透過藝術評論的過程,欣賞者與評論者共同經歷審美經驗的分享,並且得到理性藝術知識與感性美學體驗的滿足,可為當代的藝文發展儲備正向能量。

建立正確的審美價值觀

現今社會中對於「美」的價值判定,常常受到商業消費環境所營造出的特定標準影響。例如情人們每年都要面對西洋情人節、白色情人節、七夕情人節等,多種特定消費氣氛營造的挑戰。名牌與山寨贗品的存在,也反映出當代社會對於物質追求的迷思。

情人節時創造出驚人的巧克力銷售量

每個人對藝術欣賞的觀點,常因個人的生活環境與文化背景等因素而有所不同,藝術的美與醜,沒有絕對標準,而是可以相互轉化的,也可以經由內在好的質性發散,進一步影響外在形貌的審美準則。因此,透過客觀藝術評論基本能力的培養,可以協助建構獨立、自主的審美能力,不隨波逐流、不受商業流行體系左右,並建立多元的文化觀。

審美創造力的培養

在傳統產業發展漸趨衰落,知識經濟力量快速起飛的21世紀,「創意」與「創新力」在現代國家社會的經濟結構發展中,扮演相當重要的角色。因此,透過對藝術欣賞能力的培養,進而啟發創造力,對文化發展將產生莫大的助益。

「台灣請泡茶」系列的創意茶包,結合了

臺灣的人文特色,增添幽默感與收藏價值。

民族文化根源實作美學思維的培養

新時代的產業建構,即將建立在以知識、創意等軟性實力為主軸的文化創意產業上;只有在其中取得優勢的立足點,深刻理解自我民族文化的特性,進而蘊化出獨一無二、與眾不同的創意思維,才能在全球化的今日爭取能見度,並推動表演藝術產業的極致發展。

快樂學習

❶ 魔鏡啊魔鏡:

�中、西方對藝術審美的價值定義不同,中國美學結合了倫理道德,而西方美學則重視自然與真實性。請依照中、西方的審美觀點,各選出一位你認為全世界最美的人的照片或肖像,說明其美的原因何在?並試圖說服他人認同你的觀點。

❷我是影評家:

�影評家透過分析電影中所蘊含的美感、內容形式與意涵價值,表達獨到的見解,也是編劇、導演與觀眾之間的橋梁。請問你看過的電影中,最喜歡哪一部?請依照表演藝術的評論過程,試寫出作品內容描述、形式分析、意涵詮釋、價值評論。

❸ 現在有許多人透過網路直播分享影片,你覺得這和傳統錄影後再將影片上傳的方式相較之下,有哪些差異呢?